Weitere wichtige Faktoren

Neben wichtigen Faktoren zur Baukonstruktion oder zum Energiestandard, gibt es noch weitere Schutzfaktoren zu berücksichtigen. Dazu zählen Wärme-, Schall- und Brandschutz, aber auch barrierefreies Bauen und je nach Wohnort Hochwasser- oder Radonschutz.

In neuen oder zu sanierenden Gebäuden sind für Bauteile, die gegen Außenluft, das Erdreich oder gegen Gebäudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen abgrenzen, Mindestanforderungen an den Wärmeschutz und den klimabedingten Feuchteschutz einzuhalten.

Bei ausreichender Beheizung und Lüftung und unter Zugrundelegung üblicher Nutzung muss der Dämmstandard der wärmeübertragenden Umfassungsfläche so sichergestellt sein, dass Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit an den Innenoberflächen im Ganzen und in den Kanten und Ecken gegeben ist.

Der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf die Wärmeverluste (s. Abschnitt 7.5.) ist zu vermeiden. Die Mindestanforderungen und Nachweisführung zum Mindestwärmeschutz sind in der DIN 4108 Teil 2 geregelt. Ein Gebäude ist so zu errichten, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig und abgedichtet ist.

Gemäß der Sächsischen Bauordnung müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz aufweisen. Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen ausgehen, sind so zu dämmen, dass keine unzumutbaren Lärmbelästigungen entstehen. Der bauliche Schallschutz, auch als Lärmschutz bezeichnet, befasst sich mit den schalltechnischen Eigenschaften von Bauteilen und

Baumaterialien und ist während der Planung und Ausführung dringend zu berücksichtigen. Der Nachweis zum Schutz vor Außenlärm (Schallschutznachweis) ist abhängig von der Gebäudegröße innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.

Die Maßnahmen der Lärmbekämpfung betreffen schwerpunktmäßig den Schutz vor Umgebungslärm (Flug-, Straßenverkehrs-, Schienenverkehrs-, Gewerbelärm), Sportlärm und Freizeitlärm, aber auch den Schutz vor inneren Lärmquellen, die z.B. von der Heizungszentrale oder von Heizungs- oder Abwasserleitungen ausgehen können. Auf eine geeignete Schallentkopplung ist bei Wohntrennwänden oder Treppenauflagern unbedingt zu achten. Grundsätzlich sind schwere Baustoffe aufgrund ihrer höheren Dichte besser für den baulichen Schallschutz geeignet.

Grundsätzliche Anforderungen an den Brandschutz sind in den Landesbauordnungen aufgeführt. Nach der Sächsischen Bauordnung müssen Außenwandbekleidungen von Gebäuden ab der Gebäudeklasse 4 (Fußbodenhöhe des obersten Vollgeschosses liegt mehr als 7 m über Geländeoberfläche), einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen, schwer entflammbar sein. Für kleinere Gebäude dürfen nach dieser Vorschrift normal entflammbare Außenwandbekleidungen verwendet werden. Das Brandverhalten ist bei der Auswahl der geeigneten Dämmstoffe ein sehr wichtiges Kriterium.

Die Prüfung und Beurteilung von Dämmstoffen und deren entsprechendes Brandverhalten sind in der DIN 4102 geregelt. Baustoffe werden in die Baustoffklassen A1 und A2 (nicht brennbar), B1 (schwer

entflammbar) und B2 (normal entflammbar) eingeteilt. Das Brandverhalten wird nicht nur vom Dämmstoff selbst, sondern evtl. auch von Bindemitteln, Klebern, Flammschutzmitteln, Beschichtungen usw. positiv oder negativ beeinflusst.

Im Brandfall können einige Dämmstoffe giftige Gase freisetzen. Die entsprechenden Vorkehrungen gegen die Entzündung müssen daher bereits beim Entwurf der Konstruktion getroffen werden.

Die vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) zugelassenen Wärmedämmverbundsysteme müssen zum einen den Nachweis für das komplette System nach der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) erfüllen und zum anderen sind Brandprüfungen nach nationalen (DIN 4102-1) oder europäischen Prüfverfahren (DIN EN 13823) zu führen. Die Temperaturbeständigkeit von Dämmstoffen ist ebenfalls eine wichtige Materialeigenschaft, da besonders Merkmale, wie Maßhaltigkeit, Formstabilität und thermische Zersetzung die Grenze der Anwendungstemperatur bestimmen.

Gerade bei einer wärmetechnischen Verbesserung des Gebäudes ist auch der sommerliche Wärmeschutz zu beachten. Nach einer möglichst großen Heizenergieeinsparung im Winter sollte auch im Sommer ein erträgliches Raumklima ohne zusätzlichen Klimatisierungsaufwand erreichbar sein. Der bauliche sommerliche Wärmeschutz basiert im Wesentlichen auf einer Verminderung der solaren Einstrahlung durch transparente Flächen (Verglasungen).

Bauliche Verschattungen können dauerhaft fest (Balkon, Überdachungen) oder temporär nutzbar (Jalousien, Rollos, Klappläden) am Gebäude installiert werden. Die Wirksamkeit von Verschattungen wird durch den Gesamtenergiedurchlassgrad g charakterisiert.

Dieser Wert schwankt theoretisch zwischen

- g = 0,0 (Strahlungsenergie der Sonne gelangt nicht in den Raum = perfekter Sonnenschutz)

- und g = 1,0 (die gesamte Strahlungsenergie der Sonne gelangt in den Raum = kein Sonnenschutz).

Für Neubauvorhaben ist mit dem Bauantrag nachzuweisen, dass entsprechende Maßnahmen zum Schutz vor Übertemperaturen im Sommer getroffen wurden. Der Nachweis wird mit Hilfe des Berechnungsverfahrens nach DIN 4108-Teil 2 geführt und von dem Fachplaner für Energieeffizienz in Gebäuden erstellt.

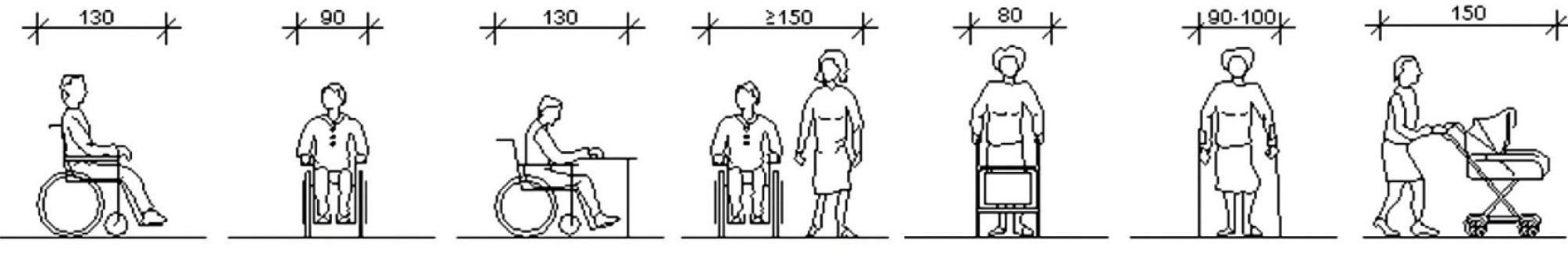

Die eigene Wohnung kann nach Unfall, Krankheit oder im Alter schnell zu einer Umgebung mit Hindernissen werden, so dass Alltägliches schnell zu einer unüberwindbaren Hürde wird. Eingangs- und Zimmertüren sollten daher ausreichend breit und schwellenlos konzipiert werden. Bedienungselemente wie Armaturen, Lichtschalter dürfen nicht zu hoch angeordnet werden. Waschbecken und Badewannen sollten frei zugänglich sein. Weitere Hindernisse stellen Stolperfallen, veraltete technische Installationen, unzweckmäßige Möbel oder einfach nur fehlende Haltegriffe dar. Bereits während der Planung sollten einige Maßnahmen für die Barrierefreiheit berücksichtigt werden, gerade bei Mehrgenerationskonzepten. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind die Planungsrichtlinien DIN 18040-1 und 2 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen.

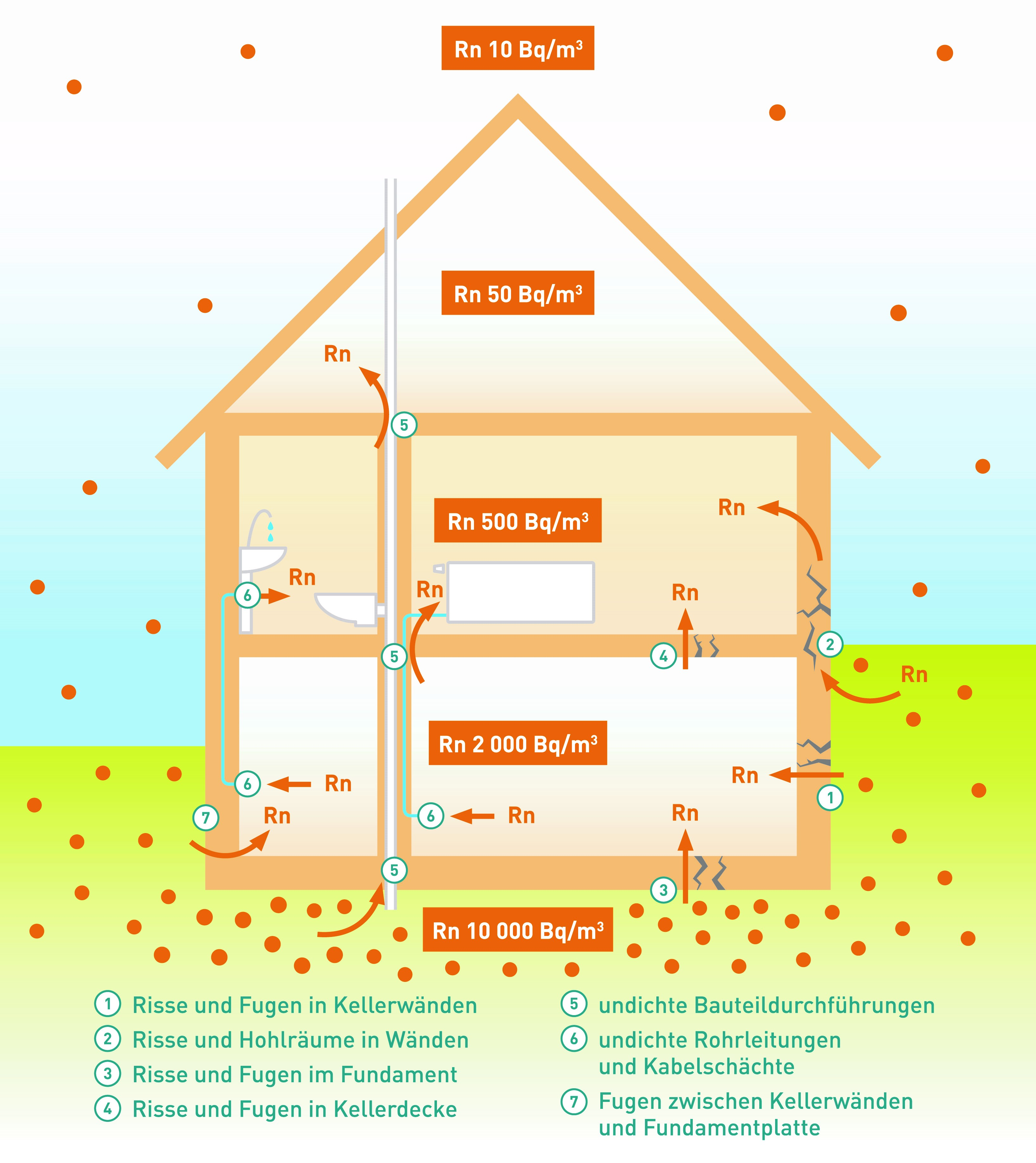

Radon ist ein natürliches radioaktives Edelgas, das durch undichte erdberührende Wände oder Bodenplatten in erhöhten Konzentrationen in Gebäude eindringen kann. Es kann bei längeren

Aufenthalten in belasteten Wohnräumen Lungenkrebs erregen. Daher soll die über das Jahr gemittelte Radonkonzentration auf 300 Bq/m3 begrenzt werden.

Durch geeignete Maßnahmen – insbesondere durch einen qualitätsgesicherten dichten Bau der Bodenplatte, eine geeignete Abdichtung der erdberührenden Gebäudeteile und der Abdichtung

aller in diesen Bereichen eingebauten Leitungsrohre oder Schächte – kann man das Eindringen von Radon in Gebäude nachhaltig verhindern.

Wer ein Haus errichtet, geht davon aus, etwas zu schaffen, was für einen langen Zeitraum Bestand hat. Die Gefahr, von Naturgewalten heimgesucht zu werden,

wird hierbei oft unterschätzt. Die Häufung von zerstörerischen Hochwassern in den letzten Jahren hat die Bauwilligen für dieses wichtige Thema jedoch

sensibilisiert. Ein umsichtiger Bauherr sollte in jedem Fall selbst aktiv werden und sich rechtzeitig über die Gefährdung des gewählten Bauplatzes

informieren. Auch beim Erwerb eines vermeintlich günstigen Bestandsgebäudes in gefährdeten Gebieten ist Umsicht geboten.

Oft entscheiden sich Eigentümer in idyllischen, aber hochwassergefährdeten Gebieten bewusst dafür, mit dieser Gefahr zu leben. Durch eine angepasste Bauweise kann in diesem Fall vorgesorgt werden, zum Beispiel durch eine entsprechende Ausstattung des unteren Geschosses.