Gebäudetechnik

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die wichtigsten technischen Systeme, die Ihr Zuhause versorgen und funktional machen. Dazu gehören die Heizsysteme, Lösungen zur Wohnungslüftung sowie die Elektroinstallation. Ziel ist es, Ihnen als Eigentümer fundierte Informationen und praktische Entscheidungshilfen an die Hand zu geben – sei es für den Neubau, die Sanierung oder den laufenden Betrieb Ihres Hauses.

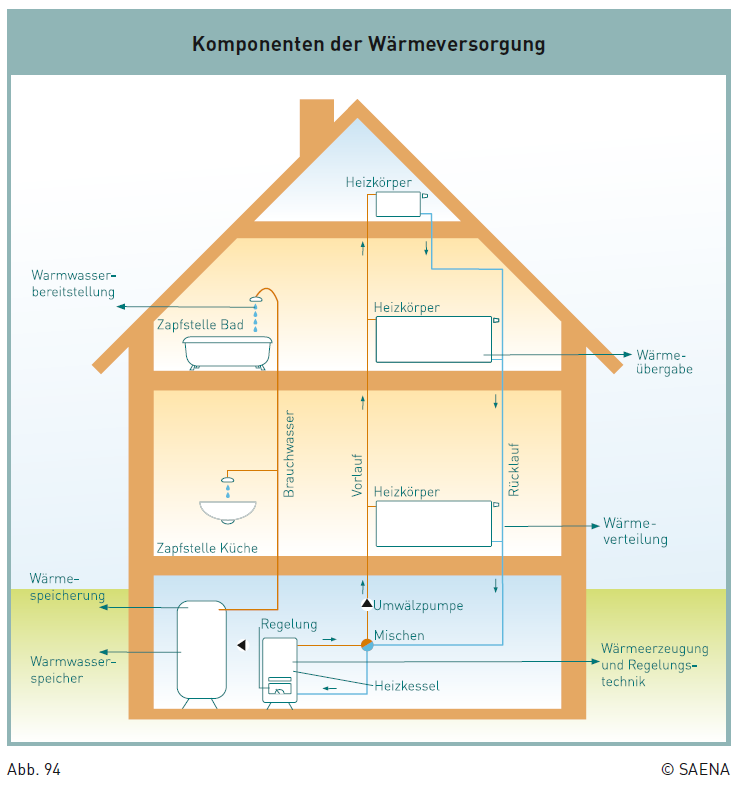

Der überwiegende Teil des Endenergiebedarfs in deutschen Haushalten wird für die Wärmeversorgung aufgewendet. Die Heizungsanlage muss Wärmeverluste des Gebäudes und den erforderlichen Warmwasserbedarf decken. Der dafür notwendige Aufwand ist abhängig von Anlagentechnologie und eingesetztem Energieträger. Damit bekommt deren Auswahl eine erhebliche Bedeutung für die späteren Betriebskosten. Der Aufwand zur Deckung des Wärmebedarfs setzt sich aus Investitions-, Betriebs- und Verbrauchskosten zusammen.

Investitionskosten lassen sich am besten anhand von Kostenberechnungen oder vergleichbaren Angeboten von Fachfirmen für die verschiedenen Systeme bewerten. Aktuelle Förderungen durch Land und Bund können sich hier kostenmindernd auswirken.

Die Verbrauchskosten berechnen sich aus dem Wärmebedarf und dem Jahresnutzungsgrad der gesamten Anlage, d.h. wie viel Prozent der eingesetzten Endenergie z.B. Gas, Öl oder Holz kommt als nutzbare Wärmeenergie bei den Heizflächen an. Der Jahresnutzungsgrad beinhaltet den vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers und die Verluste bei der Bereitschaftshaltung, Wärmeverteilung und -übergabe. Er liegt im Bereich von unter 70 % bei älteren Anlagen und bis zu 95 % bei neueren Heizungsanlagen. Die weitere Energiepreisentwicklung über den Betrachtungszeitraum stellt einen wichtigen Kostenfaktor dar. Deshalb sollten ehrlicherweise verschiedene Szenarien, z.B. Steigerungen von 3 % p.a. bis 8 % p.a. in die Prognose der Verbrauchskosten einfließen. Darüber hinaus sind die zu erwartenden Preissteigerungen infolge der CO2-Bepreisung zu berücksichtigen, die im Wesentlichen die fossilen Energieträger betreffen. Hinzu kommen Betriebskosten für Wartung, Instandhaltung und Revision sowie Hilfsenergien. Hier können belastbare Angaben durch Ingenieure und Fachunternehmen getroffen werden. Neben rein wirtschaftlichen Interessen beeinflussen auch subjektive Faktoren die Auswahl der Heizungsanlage. Dazu zählt der Wunsch der Unabhängigkeit von globalen Energiepreisentwicklungen bei Öl und Gas, aber auch von leitungsgebundenen Energieträgern wie Gas und Fernwärme. Zur Entscheidung tragen ebenso Aufwand, Potenzial und Nachhaltigkeit zum Einsatz von erneuerbaren Energien, z. B. Erdwärme, Solarenergie, Holz und Pellets, bei. Bei der Umstellung von Bestandsanlagen auf regenerative und energieeffizientere Anlagen muss auf die technischen Anforderungen, wie niedrige Betriebstemperaturen und Erzeugerleistung, geachtet werden. Seit 01.01.2024 sind die Anforderungen des GEG zu berücksichtigen, einen Mindestanteil von 65 % an erneuerbaren Energien bei Heizungsneuanlagen zu installieren.

Jedem Gebäudeeigentümer ist zu empfehlen, die Entscheidung für ein System auf Basis einer Variantenuntersuchung zu treffen. Dabei sollten sich Investitionsmehrkosten für eine geeignete Anlagenkonstellation durch Einsparungen von Verbrauchs- und Betriebskosten innerhalb der 10-15 Jahren Anlagennutzungsdauer amortisieren.

Als Energieträger werden Stoffe bezeichnet, die in chemischer oder anderer Form Energie speichern. Dabei wird zwischen primären und sekundären Energieträgern unterschieden. Als Primärenergieträger werden alle fossilen Energien, wie Kohle, Erdgas, Erdöl, oder erneuerbare Energien wie Biomasse, Solarstrahlung, Umwelt, Abwärme, wie nukleare Brennstoffe bezeichnet.

Als sekundäre Energieträger werden Elektrizität, Wasserstoff, Biogas, Ethanol, Methanol oder Biodiesel eingestuft, die erst durch Umwandlungsprozesse zur Verfügung stehen.

Energieträger können durch Netze zum Wärmeenergieerzeuger gelangen bzw. gelagert oder gespeichert werden, um vor Ort als Nutzenergie bereitzustehen. Ab 2021 wurde eine sogenannte „CO2-Bepreisung“ auf fossile Energieträger eingeführt, wodurch die Verbrauchspreise für z.B. Heizöl und Erdgas zukünftig stetig steigen werden. Dies muss bei der Auswahl des zukünftigen Heizsystems mit berücksichtigt werden.

| Energieträger | Unterer Heizwert (HI) | Umrechnungen | Primärenergiefaktor kWhPRIM/kWhEND |

CO²-Äquivalent- Emissionsfaktor g/kWhEND |

|

|---|---|---|---|---|---|

| Heizöl EL | ca. 10,0 kWh/l | 1 l ~ 0,84 kg | 1,1 | 310 | |

| Erdgas H | ca. 9,4 – 11,8 kWh/m³ | 1 m³ ~ 10,4 – 13,1 kWh | 1,1 | 240 | |

| Erdgas L | ca. 7,6 – 10,1 kWh/m³ | 1 m³ ~ 8,4 – 11,2 kWh | 1,1 | 240 | |

| Flüssiggas | ca. 12,8 kWh/kg | 1 kg ~ 0,51 m³ | 1,1 | 270 | |

| Steinkohle | ca. 7,8 – 9,1 kWh/kg | 1 Ztr ~ 50 kg | 1,1 | 400 | |

| Braunkohlebriketts | ca. 5,5 kWh/kg | 1 Ztr ~ 50 kg | 1,2 | 430 | |

| Biogas | ca. 5,0 - 7,5 kWh/m³ | 1 m³ ~ 10 kWh | 1,1 | 140 | |

| Biomethan BWK/KWK | wie Erdgas | wie Erdgas | 0,7/ 0,5 | 75-180** | |

| Bioöl | ca. 10,0 kWh/l | 1l ~ 0,84 kg | 1,1 | 105-210** | |

| Nadelholz lufttrocken | ca. 4,4 - 4,5 kWh/kg | 1 rm* ~ 340 kg | 0,2 | 20 | |

| Laubholz lufttrocken | ca. 4,0 - 4,3 kWh/kg | 1 rm* ~ 450 kg | 0,2 | 20 | |

| Holz-Hackschnitzel | ca. 3,5 - 4,0 kWh/kg | 1 srm* ~ 220 kg | 0,2 | 20 | |

| Holz-Pellets | ca. 4,9 - 5,1 kWh/kg | srm* ~650 kg | 0,2 | 20 | |

| netzbezogen | 1,0 kWh | 1,8 | 560 | ||

| gebäudenah erzeugt (aus PV oder Windkraft) | 1,0 kWh | 0,0 | 0 | ||

| Verdrängungsstrommix aus KWK | 2,8 | 860 | |||

| Erdwärme, Geothermie, Solarthermie, Umgebungswärme | 1,0 kWh | 0,0 | 0 | ||

| Erd-, Umgebungskälte | 1,0 kWh | 0,0 | 0 | ||

| Abwärme | 0,0 | 40 | |||

| Wärme aus KWK | 1,0 kWh | nach DIN 18599 zu berechnen | |||

| Siedlungsabfälle | 0,0 | 20 | |||

| Tipp: Die Verbrauchspreise für Brennstoffe und Strom sind starken Schwankungen unterlegen (jahreszeitlich und jährlich). Es wird daher empfohlen, sich über die aktuellen Marktpreise im Internet oder bei den örtlichen Anbietern zu informieren. |

Die Komplexität des Themas ist ohne professionelle Hilfe nicht überschaubar. Frühzeitig sollte ein Experte in die Planungen einbezogen werden. Am Anfang jeder Planung steht die Bedarfsermittlung.

Hier sind sämtliche Vorstellungen (z.B. elektrische Rollläden, Maschinen, Heizungsanlagen etc.) aufzulisten.

Die Bauarbeiten und Installationen sind unter Beachtung der anerkannten Regeln und nach den gesetzlichen Richtlinien (VDE – Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.)

von einem Elektrofachunternehmen auszuführen.

Im privaten Bereich kommen neben klassischen Glühlampen vor allem Halogenglühlampen und Energiesparlampen, manchmal auch Leuchtstoffröhren zum Einsatz. Bei der Neuinstallation der Beleuchtung lohnt der Blick auf ein modernes Leuchtmittel – die LED. LED punkten durch ihre Langlebigkeit und hohe Energieeffizienz. Es besteht die Möglichkeit eine neue komplette LEDLeuchte zu erwerben oder LED-Retrofit-Lampen mit entsprechendem Sockel in vorhandenen Leuchten einzusetzen.

Bei der Wahl moderner Leuchtmittel besteht die Möglichkeit verschiedene Lichtfarben zu wählen. Die farbliche Wirkung des Lichtes bewirkt eine bestimmte Lichtstimmung und lässt die Farben des Raumes und der Gegenstände erstrahlen. So sind „Extra-Warmweiß“ oder „Warm-Weiß“ für wohnliche Beleuchtungen, „Neutral-weiß“ beispielsweise für die Küche geeignet.

Bei Einsatz von intelligenten Messsystemen (Smart-Metering) erhalten Verbraucher eine höhere Transparenz über den eigenen Energieverbrauch und die Möglichkeit, die Energiekosten über den laufenden Stromverbrauch zu senken. Ein Teil des Stromverbrauches kann in preisgünstigere lastarme Zeiten gelegt werden. Stromliefervertrag und -zähler sind entsprechend anzupassen.

| Leistungsvergleich | |

|---|---|

| Glühlampe | LED* -Lampen |

| 100 W | 15 W |

| 75 W | 10 W |

| 60 W | 10 W |

| 40 W | 6 W |

| 25 W | 3 W |

| 15 W | 1,5 W |

Leistungsvergleich Leuchtmittel

* LED-Leistungswerte etwas kleiner als bei Energiesparlampe bei gleichem Lichtstrom

|

Wichtige Aspekte bei der Planung von Elektroinstallationen:

Energieeinsparungen:

Komfort:

|