Kosten und Wirtschaftlichkeit

In diesem Abschnitt erhalten Sie Hinweise zur allgemeinen Wirtschaftlichkeit von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen bzw. zur Herangehensweise einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Grundsätzlich haben Energieeffizienzmaßnahmen die Eigenschaft Investitionskosten über Energieeinsparungen zu refinanzieren. Herkömmliche Sanierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen haben dies nicht. Somit empfiehlt es sich für Bestandsgebäude immer zu überlegen, ob beides zusammen durchgeführt werden kann.

Grundsätzliches zum Bauen und Sanieren

Bauen und Sanieren geht nun mal nicht ohne Einsatz von finanziellen Mitteln, selbst bei viel Eigenleistung muss immer noch Baumaterial beschafft oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden.

Neubauten haben aufgrund der GEG-Anforderungen schon sehr geringe Energiekosten und können überwiegend mit günstigen Erneuerbaren Energien betrieben werden. Oft stellen sich Bauherren aber die Frage, was zu tun ist, um an Bundesfördermöglichkeiten über die KfW zu gelangen. Um ein zinsgünstiges Darlehen mit einem Tilgungszuschuss zu erhalten, muss mindestens ein Effizienzhaus 40 errichtet werden (Was dies bedeutet erfahren sie unter: BEG - Effizienzhäuser: Wie werden diese erreicht ?) Die dabei möglicherweise enstehenden Mehrkosten gegenüber einen Neubau nach GEG-Standard, aufrund einer noch viel besseren Wärmedämmung (45 % besser), können über lange Sicht durch noch höhere Heizkostenersparnisse refinanziert werden. Die Anlagentechnik für Heizung mit Wärmepumpe, ggf. eine Lüftung- und/oder Solaranlage hingegen sind bei beiden Energiestandards oft identisch, da sie mittlerweile Stand der Technik sind. Um einen Wirtschaftlichkeitsvergleich machen zu können, müssten die möglichen Finanzierungvarianten, die Baukosten sowie die prognostizierten Wärmebedarfe und Energiekosten für beide Gebäudeenergiestandards gegenübergestellt werden. Dies ist eine aufwendige Betrachtungsweise, wobei oft die Baukosten für die zwei Energiestandards nicht vorhanden sind bzw. nicht getrennt angeboten werden. Diese Mehrkosten müssten dann ggf. durch einen erfahren Sachverständigen oder Energieberater geschätzt werden. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit durch planerische bauliche Maßnahmen Kosten einzusparen (siehe ) und dafür mehr Mittel in Energieeffizienzmaßnahmen zu stecken, wie z. B. die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Diese bringt dauerhaft hohe Kostenersparnisse und hilft energieunabhängiger zu werden.

Bestandsgebäude haben gegenüber Neubauten ein viel größeres Energiekosteneinsparpotential, aufrund einer schlechteren Wärmedämmung und ineffizienter Heizungstechnik. Wie hoch die möglichen Einsparungen sind, hängt davon ab welche energetisch Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zum Beispiel ob es sich um eine Einzelmaßnahme für Wärmedämmung oder Heizung oder um eine komplexere Sanierung handelt. Die Wirtschaftlichkeit von Einzelmaßnahmen lässt sich weniger aufwendig ermitteln als komplexere Maßnahmen und sollten jeweils durch erfahrene Sachverständige überprüft bzw. durchgeführt werden. Zudem sollte immer ein Variantenvergleich zu technisch Möglichen und sinnvollen Maßnahmen und dessen Kostenrahmen erfolgen.

Unter www.zukunft-haus.info der Deutschen Energie-Agentur dena können mit Hilfe eines Berechnungstools verschiedene Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchgeführt werden.

Auswirkung zukünftiger Heizenergiekosten

Im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung wurde Ende 2019 auch das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) beschlossen, welches den CO₂-Ausstoß von fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas mit einem Preis belegt. Es richtet sich zwar direkt an Unternehmen, die diese Brennstoffe verkaufen, aber die zusätzlichen Kosten werden an die Verbraucher weitergegeben – also auch an Hausbesitzer. Im Gegenzug sollen zukünftig die Haushalte beim Strompreis entlastet und neue Heizungen auf Basis Erneuerbarer Energien weiterhin gut gefördert werden.

Beim Einbau einer neuen Holz-,Gas- oder Ölheizung ist eine verpflichtende Beratung vorgeschrieben. Ziel dieser Pflichtberatung ist es, Eigentümer frühzeitig über die finanziellen Auswirkungen fossiler Heizsysteme zu informieren. Mit dem Infoblatt Informationen vor dem Einbau einer neuen Heizung von dem BMWK, die auch als Grundlage für die Pflichtberatung genutzt wird, können Sie sich schon informieren. In dem Dokument werden auch drei mögliche Szenarien für die Entwicklung der CO₂-Bepreisung vorgestellt.

Die sogenannte " CO₂-Bepreisung" begann 2021 mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne und steigt bis zum Jahr 2026 auf maximal 65 Euro pro Tonne an. Ab 2027 wird die "CO₂-Bepreisung" im Rahmen des europäischen Emissionshandels umgesetzt. Dies kann zu einem weiteren starken Kostenanstieg für fossile Brennstoffe führen.

| JÄHRLICHE PREISANHEBUNG |

CO2-PREIS INKL. MEHRWERTSTEUER |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| BEZUGSJAHR | ANHEBUNG | HEIZÖL | ERDGAS | BENZIN | DIESEL | |

| 2021 | 25 €/ t CO2 | 100 % | 8 Ct/l | 0,5 Ct/kWh | 7 Ct/l | 8 Ct/l |

| 2022 | 30 €/ t CO2 | 120% | 10 Ct/l | 0,6 Ct/kWh | 9 Ct/l | 10 Ct/l |

| 2023 | 30 €/ t CO2 | 120% | 10 Ct/l | 0,6 Ct/kWh | 9 Ct/l | 10 Ct/l |

| 2024 | 45 €/ t CO2 | 140% | 14 Ct/l | 1,0 Ct/kWh | 13 Ct/l | 14 Ct/l |

| 2025 | 55 €/ t CO2 | 180% | 18 Ct/l | 1,2 Ct/kWh | 16 Ct/l | 21 Ct/l |

| 2026 | 55 bis 65 € €/ t CO2 | bis 21 Ct/l | bis 1,4 Ct/kWh | bis 19 Ct/l | bis 21 Ct/l | |

| ab 2027 | Freie Preisbildung im Emissionshandel | |||||

Ab 2027 wird der CO₂-Preis nicht mehr von der Regierung festgelegt, sondern durch den freien Markt bestimmt.

In Europa gibt es aktuell sehr unterschiedliche Co2-Bepreisung, die Einführung von dem europäischen Emissionshandelsystems ETS2 (Emission Trade Schemes 2) solle diese harmonisieren. Aber Experten gehen von einem deutlichen Anstieg aus. Diese Änderung ab 2027 wurde von den Institutionen der Europäischen Union beschlossen.

Bei der Planung der Kosten und Rentabilität Ihres Projekts ist es unverzichtbar, die steigenden Kosten fossiler Energien zu berücksichtigen.

Das Zögern oder die Untätigkeit, wenn es um energetische Sanierungsmaßnahmen geht – sei es die Verbesserung der Gebäudehülle oder der Austausch des Heizsystems – wird in direktem Verhältnis zu den steigenden Preisen fossiler Energien teurer werden. Es lohnt sich also, frühzeitig in energieeffiziente Lösungen zu investieren.

| Die Energieagentur Rheinland-Pfalz stellt Ihnen einen CO2-Bepreisungsrechner zu Verfügung. |

|

CO2-Preis-Aufteilung für Vermieter und Mieter In Wohngebäuden gilt die zehnstufige Staffelung der Anteilsaufteilung zwischen 0% und 100%, je nach CO2-Ausstoß des Gebäudes. Grundlage für die Berechnung ist die Ausweisung der Brennstoffemissionen auf den Rechnungen des Brennstoff- oder Wärmelieferanten. Die Aufteilung der Kosten erfolgt in der Betriebskostenabrechnung des Vermieters.

|

Energieträgervergleich

Um die Preise für Heizung und Warmwasser bewerten zu können, sind sie auf eine vergleichbare Grundlage umzurechnen.

Das Gebäude hat einen Heizwärmebedarf, der in kWh bezogen auf den Heizwert berechnet wird. Der Bezug der Energieträger erfolgt allerdings auch in anderen Einheiten (z.B. Liter Heizöl). Deshalb sollten die Preise für einen Vergleich heizwärmebezogen umgerechnet werden.

Die in nachfolgender Tabelle berücksichtigt die in 2021 eingeführte CO2-Bepreisung auf fossile Energieträger über einen Zeitraum von 15 Jahren.

|

ENERGIETRÄGER

|

DURCHSCHNITTLICHER BEZUGSPREIS

(BRUTTO, 2024)* |

UMRECHNUNGEN

|

SPEZ.

HEIZWÄRMEPREIS |

|---|---|---|---|

| Nah/Fernwärme (Mischpreis aus Leistungs- und Arbeitspreis) | 0,17 €/kWh | 0,17 €/kWh | |

| Heizöl | 1,01 €/l | 0,10 l/kWh | 0,10 €/kWh |

| Erdgas | 0,09 €/kWhHs | 1,11 kWh Hs/kWh | 0,10 €/kWh |

| Naturgas (10% Biomethan) | 0,11 €/kWh Hs | 1,11 kWh Hs/kWh | 0,13 €/kWh |

| Wärmepumpe Luft/Wasser (JAZ 3,5) | 0,28 €/kWhelt | 1/3,5 | 0,08 €/kWh |

| Wärmepumpe Sole/Wasser (JAZ 4,0) | 0,28 €/kWhelt | 1/4,0 | 0,07 €/kWh |

| Wärmepumpe Ökostrom (JAZ 4,0) | 0,32 €/kWhelt | 1/4,0 | 0,08 €/kWh |

| Pellets 1 Schüttraummeter ~ 650 kg |

0,30 €/kg | 5,0 kWh/kg | 0,06 €/kWh |

| Nadelholz* 1 Raummeter ~ 340 kg |

70,00 €/rm | 4,4 kWh/kg | 0,05 €/kWh |

| Holzhackschnitzel 1 Schüttraummeter ~ 220 kg |

0,12 €/kg | 3,8 kWh/kg | 0,03 €/kWh |

| Strom allgemein | 0,31 €/kWhelt | 0,031 €/kWh |

Tab. Verbraucherpreise verschiedener Energieträger,

Quellen: Preisindizes C.A.R.M.E.N e.V., eigene Recherchen

| INFO: Preisentwicklungen veröffentlicht das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter www.bmwk.de |

Kosten und Wirtschaftlichkeit eines Bauvorhabens

Die Entscheidung zur Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen oder Projekten hängt von einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab. Die Beantwortung der Frage „Wie viel muss pro Jahr eingespart werden, um eine Mehrinvestition in eine effizientere Lösung wirtschaftlich rechtfertigen zu können?“ kann sinnvoll nur erfolgen, wenn klar ist:

- Wird die Investition mittels Darlehen oder vollständig aus Eigenmitteln finanziert?

- Im Falle eines Darlehens – wie hoch sind Zins und Laufzeit?

- Welcher Betrachtungszeitraum wird unterstellt?

- Welche jährliche Energiepreissteigerung wird für die Betrachtung angenommen?

- Handelt es sich um einen Neubau oder ein Bestandsgebäude?

- Im Falle eines Bestandsgebäudes – sind im Betrachtungszeitraum Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle vorgesehen bzw. erforderlich

- Welche Energieträger stehen für das zu betrachtende Objekt zur Verfügung?

- Welche Wartungskosten sind für den neuen Wärmeerzeuger zu erwarten?

- Können die energiebedingten Mehrkosten anderweitig eingespart werden, z. B. Verringerung der Wohn-, Nutzfläche, Carport statt Garage, Verzicht auf hochpreisige Innenausstattung, Eigenleistung?

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

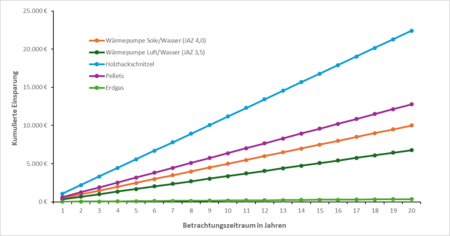

Im folgendem Beispiel wird ein Austausch eines Ölkessel mit 5 möglichen neuen Wärmeerzeuger betrachtet. Es wird berechnet, welche Mehrinvestition in eine andere Heizungstechnologie ggf. mit Erneuerbarer Energieträger in einem Zeitraum von 20 Jahren rechtfertigen ließe. Die Berechnung erfolgt für ein Bestandsgebäude. Diese Betrachtung ist allerdings abhängig von den Rahmenbedingungen des konkreten Einzelfalles und soll zeigen, dass sich die Mehrkosten in effizientere Technik durch sich daraus resultierende Heizkosteneinsparung lohnen können.

Wie der Grafik entnommen werden kann, sind die aus den Einsparungen resultierenden Refinanzierungskosten für effiziente bzw. alternative Heizungstechnologien je nach gewählter technischer Lösung erheblich. Bei einer Betrachtung über 20 Jahre können z.B. für die Mehrkosten eines Pelletskessels aus der Einsparung ca. 12,900 € gutgeschrieben werden. Diese Bewertung ist allerdings abhängig von den Rahmenbedingungen des konkreten Einzelfalles und soll zeigen, dass sich die Mehrkosten in effizientere Technik aus daraus resultierenden Heizkosteneinsparungen rechnen können.

Unter www.zukunft-haus.info der Deutschen Energie-Agentur dena können mit Hilfe eines Berechnungstools verschiedene Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchgeführt werden.