Energiestandard und Baukonstruktion

Der Energiestandard ist ein wichtiges Konzept, um die energetische Effizienz Ihres Gebäudes zu bewerten. Es gibt eine Vielzahl von Standards mit unterschiedlichen Anforderungen, die unter anderem bestimmen, ob Sie Anspruch auf Fördermittel haben – sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten. All dies und wie Sie es erreichen können, erklären wir Ihnen in diesem Abschnitt.

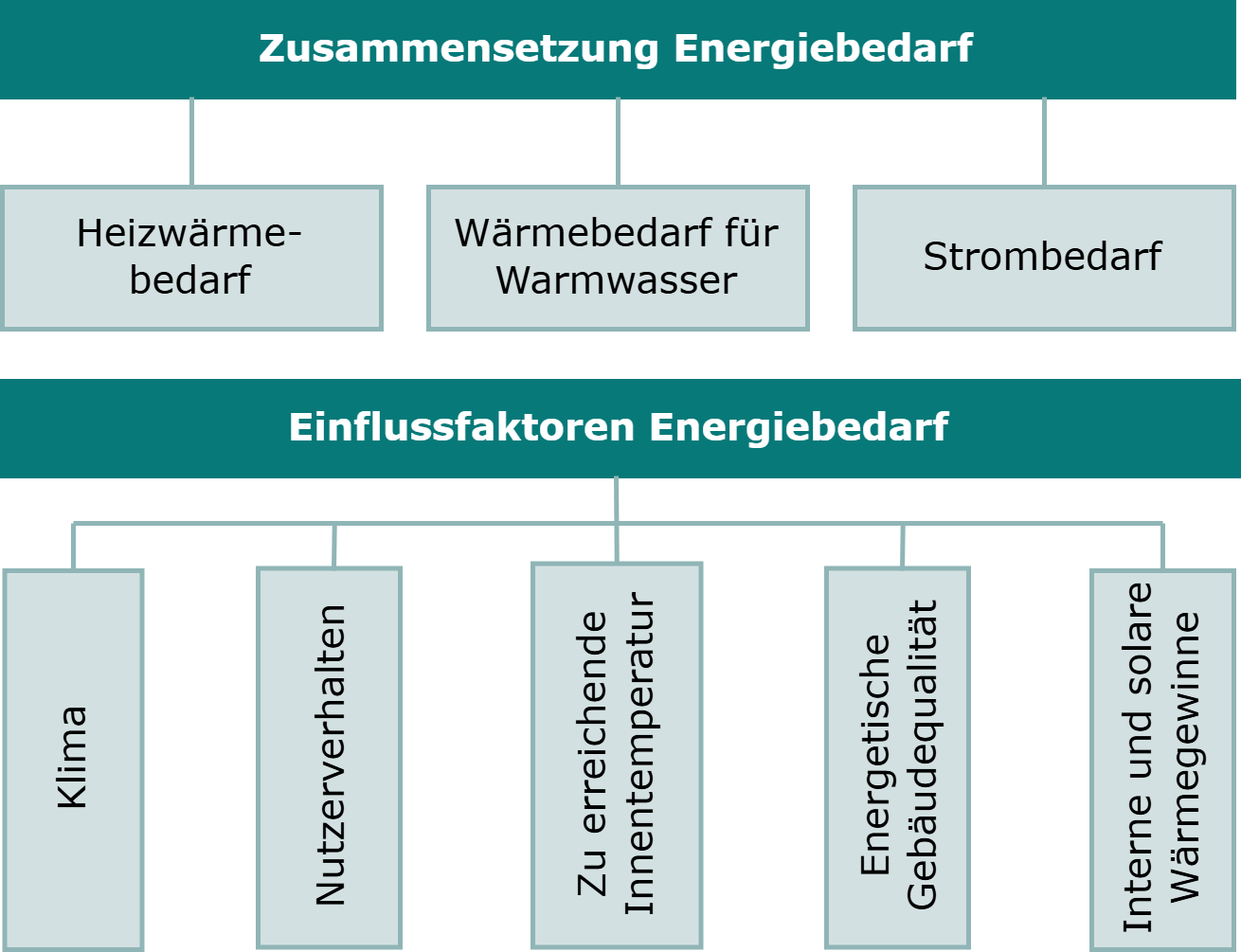

Im Vorfeld einer Baumaßnahme muss sich mit einem geeigneten Energiekonzept befasst werden. Der überwiegende Teil des Energiebedarfs wird für die Beheizung des Gebäudes benötigt, gefolgt vom Energiebedarf für die Trinkwassererwärmung. Die verbleibende Energie wird für elektrische Geräte, Beleuchtung und Mobilität verwendet.

Neben dem Einsatz einer modernen und energieeffizienten Heizungsanlage und der optimalen Gebäudehülle können dennoch große Verbrauchsposten mittels verschiedener Energiesparmaßnahmen durch den Nutzer selbst reduziert werden.

Die Anforderungen an die Energieeffizienz von Wohn- und Nichtwohngebäuden sowie für Änderungen, Erweiterung und Ausbau an bestehenden Gebäuden sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Werden die energetischen Anforderungen des GEG im Gesamtnachweis für das Gebäude eingehalten, wird der gesetzliche Mindestenergiestandard (GEG-Standard) erreicht. Dieser bietet für Neubauten bereites einen sehr energieeffizienten Energiestanddard. Für Bestandsgebäude kann der GEG-Standard aber energetisch noch gut verbessert werden, durch die Sanierung zum BEG-Effizienzhaus. Weitere Informationen dazu finden Sie im Modul Rechtliche Grundlagen -> GEG.

Um einen noch besseren Energiestandard für Neubauten zu erreichen, sind noch Optimierungen an der Gebäudedämmung und ggf. in der Gebäudetechnik nötig. Dies ist zunächst auch mit höheren Investitionskosten (energetische Mehrkosten) verbunden, welche aber über einen längeren Nutzungszeitraum durch noch geringere Energiekosten und durch die KfW-Förderung ausgeglichen werden können. Enstehende Mehrkosten für höhere Energieeffizienzmaßnahmen können durch eine gute bedarfsorientierte Planung ausgeglichen werden. Einige Maßnahmen die zu einer Baukostenreduzierung bei Neubauten führen könnten, finden Sie in folgender Checkliste: Checkliste_Errichtung_Wohngebaeude_Reduzierung_von_Bau_und_Enkost.pdf

In der folgenden Tabelle werden mögliche Energiestandards näher beschrieben :

| ENERGIESTANDARDS | |

| Altbau/Bestand/Denkmal |

Bestandsgebäude sind Gebäude, die vor der Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 errichtet wurden. Energetisch unsaniert weisen sie einen sehr hohen Energieverbrauch auf. Mit Hilfe eines Gebäudeenergieberaters kann ein Altbau mit sinnvollen Maßnahmen auch wirtschaftlich auf den aktuellen Neubaustandard (GEG-Standard) oder darüber hinaus durch eine energetische Sanierung zu einem KfW-Effizienzhaus gebracht werden. |

| Neubau nach GEG (Niedrigstenergiegebäude) | Aufgrund des GEG müssen alle Neubauten einem sogenannten „Niedrigstenergiegebäude“ entsprechen. Mehr Informationen dazu können Sie im Modul Rechtliche Rahmenbedingungen finden. |

| Niedrigstenergiehaus | Der Begriff Niedrigstenergiegebäude- oder Haus bezeichnet keine Bauweise oder Bauform, sondern ein Gebäude, welches die Anforderungen des GEG bezüglich der Qualität der wärmegedämmten Gebäudehülle und einen Mindesteinsatz von erneuerbaren Energien für die Heizung erfüllt. |

| KfW- bzw. BEG Effizienzhaus |

Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) unterstützt Bauherren in der Finanzierung von Baumaßnahmen durch Förderkredite mit günstigen Zinskonditionen und Tilgungszuschüssen. Im Gegenzug stellt die KfW spezielle Anforderungen an die energetische Qualität eines Gebäudes. Weiter Information finden Sie im Modul Rechtliche Rahmenbedingungen. |

| Passivhaus | Das Passivhaus ist eine Weiterentwicklung des Niedrigstenergiehauses. Als Passivhaus wird ein Gebäudestandard bezeichnet, der zugleich energieeffizient, komfortabel, wirtschaftlich und umweltfreundlich ist. Aufgrund der gut gedämmten und luftdichten Gebäudehülle und der effizienten Anlagentechnik wird ein hoher Wohnkomfort bei sehr niedrigem Energieaufwand erreicht. Neben der Wand- und Dachdämmung werden spezielle Passivhausfenster und Passivhaustüren verwendet. Passivhäuser decken ihren Wärmebedarf vorwiegend aus „passiven“ Quellen, wie der Sonneneinstrahlung oder der Abwärme von Geräten und Personen. Ein behagliches Wohnklima wird sowohl im Sommer als auch Winter durch ein ausgefeiltes Energiekonzept erreicht. Eine wesentliche Komponente ist die erforderliche Komfortlüftung mit einer Wärmerückgewinnung von mindestens 75 %. Sie bringt konstant gute Luftqualität und beugt durch den Abtransport erhöhter Luftfeuchtigkeit der Schimmelbildung vor. Mit max. 15 kWh/(m²a) liegt der spezifische Jahresheizwärmebedarf eines Passivhauses ca. 50 – 70 % unter dem eines durchschnittlichen Neubaus. |

| Nullenergiehaus | Das Nullenergiehaus ist ein Gebäude mit einer ausgeglichenen Energiebilanz. Innerhalb eines Jahres wird so viel Energie gewonnen wie verbraucht wird. Im Allgemeinen handelt es sich um ein Gebäude mit energetischen Rahmenbedingungen ähnlich einem Passivhaus, das in hohem Umfang mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Zusätzlich weist es Energiegewinne z. B. über Photovoltaik auf, die höher liegen als die gelieferten Energiemengen für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom. |

| Solarthermiehaus | Das Konzept des Solarthermiehauses ist der Versuch der Beschreibung einer Gruppe von Haustypen, welche zu einem hohen Anteil solarthermisch beheizt werden. Hier liegt das Augenmerk nicht auf der weiteren Reduktion des Heizwärmebedarfs, sondern auf der Maximierung der Ausnutzung sommerlicher Wärmeüberschüsse. Je nach Größe und Anordnung der Kollektorfläche sowie der Kapazität des Schichtenspeichers im Verhältnis zur beheizten Wohnfläche kann der solare Deckungsgrad 50 bis 100 % betragen. Als zusätzliche Heizquelle vor allem bei hohen Deckungsgraden über 80 % hat sich der wassergeführte Kamin bewährt, da damit der Restwärmebedarf bei geringen Anschaffungskosten und wenig technischem Aufwand CO2-neutral gedeckt werden kann. Aber auch Pelletöfen oder Gasthermen eignen sich als Ergänzung. |

| Plus-Energiehaus | Das Plus-Energiehaus ist ein Gebäude mit einem Energieüberschuss in der Bilanz. Demnach wird mehr Energie gewonnen als verbraucht. Im Allgemeinen handelt es sich um ein Gebäude mit energetischen Rahmenbedingungen ähnlich einem Passiv- oder Nullenergiehaus, das in hohem Umfang mit erneuerbaren Energien versorgt wird. Konzepte, deren Namen teilweise auch geschützt sind, beinhalten beispielsweise fast ausschließlich die Verwendung von ökologischen Baustoffen und lassen fossile Energieträger nicht zu. Damit erreicht der „energetisch-ökologische Fußabdruck“ Bestwerte. |

| Klimafreundlicher Neubau | Die KfW fördert neue Häuser mit dem Standard KFN-Klimafreundlicher Neubau. Dieser Standard entspricht dem Baustandard Effizienzhaus 40 und erfüllt zusätzlich Anforderungen an Treibhausgasemissionen im Gebäude-Lebenszyklus durch das staatliche Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) und wird nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt. |

Bei der Recherche, den passenden Haustyp für sich zu finden, trifft der Bauherr auf eine Unmenge von Bezeichnungen, wie z.B. „Fertighaus“, „Massivhaus“, „Typenhaus“ oder „Ökohaus“. Diesen Bezeichnungen liegen verschiedene Auswahlkriterien zugrunde, wie z.B. bei einem Passivhaus und einem Plus-Energiehaus der Energiestandard unterschieden wird. Im folgenden Schema sind einige Bauweisen exemplarisch aufgeschlüsselt, wobei diese Unterscheidung nicht eindeutig ist und weitere Mischformen existieren.

| Baukonstruktion |

| Massivbau |

|

| Leichtbau |

|

| Baustoff |

| Mauerwerk |

|

| Holz |

|

| Sonstige Baustoffe |

|

| Montage der Bauteile |

| Stein auf Stein |

|

| Fertigteil |

|

| Tragwerk |

| Flächentragwerk mit Wänden, Scheiben und Decken |

|

| Stabtragwerk, Fachwerk oder Rahmentragwerk |

|

| weitere Bezeichnungen am Markt |

|

"Typenhaus"

|

|

„Öko-Haus“

|

|

„Bausatz-Haus“

|

|

„Architekten-Haus“

|

Für viele Bauwillige stellt der Anteil der zu erbringenden Eigenleistung ein wichtiges Entscheidungskriterium dar, da sich so Eigenkapital sparen lässt. In diesem Falle sollten die eigenen Fähigkeiten jedoch realistisch eingeschätzt und ein unabhängiger Experte für die Fachberatung sowie Kosten- und Qualitätskontrolle herangezogen werden. Nur so lässt sich tatsächlich Geld „ohne Nebenwirkungen“ sparen.

| Anteil an Eigenleistung |

Ausbaustufe |

|

0%

|

schlüsselfertig / bezugsfertig: Das Gebäude wird nach einer genau definierten Baubeschreibung (einschließlich Planungsunterlagen) und oft zu einem Festpreis erstellt. Das Objekt ist bezugsfertig, wenn alle vorher beschriebenen Außen- und Innenleistungen umgesetzt wurden. Der Begriff „schlüsselfertig“ ist rechtlich nicht eindeutig definiert. Hier können sich je nach Anbieter Unterschiede im Fertigstellungsgrad ergeben. |

| teilfertig / Ausbauhaus: Ein Haus ist teilfertig, wenn z.B. der Rohbau einschließlich Dach errichtet wurde. Der Übergabezustand wird in einem Vertrag vorab genau definiert und vereinbart. Anschließend kann der Bauherr bis zur endgültigen Fertigstellung Eigenleistungen erbringen oder selbst Handwerksfirmen beauftragen. |

|

| Selbstbauhaus / Bausatzhaus: Hierbei erwirbt der Bauherr einen fertig geplanten Bausatz zu einem Festpreis, den er dann in Eigenleistung zusammensetzt. Oftmals werden von der jeweiligen Baufirma entsprechende Fachberater vor Ort zur Seite gestellt. |

Eine optimale Ausrichtung des Gebäudes auf dem Grundstück ist wesentlich für den eigenen Wohnkomfort und für eine kostenfreie Nutzung von solaren Gewinnen durch die Sonne. Mit Hilfe eines Architekten oder eines energetischen Fachplaners sollten die Hausfassaden mit der Größe und Lage der Fenster genau geplant werden. Bereits bei der Auswahl des Baugrundstückes kann das Know-how von diesem Experten helfen, um die wesentlichen Voraussetzungen für das gewünschte Bauvorhaben abzuklären.

Neben der Überprüfung der Bebaubarkeit, u.a. durch Einsichtnahme in einen Bebauungsplan, sollte vorausschauend der geplante Gebäudegrundriss berücksichtigt werden. Am Besten eignen sich Grundstücke, bei denen eine Süd- oder Süd-Westausrichtung der Hauptfassade und des Daches möglich ist. Für eine ausreichende natürliche Belichtung und hohe winterliche solare Wärmegewinne sind die Wohnräume im Grundriss südlich anzuordnen. Untergeordnete und wenig genutzte Räume, wie Abstellräume und Bäder, sind hingegen auf der Nordseite vorzusehen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt den ungefähren Flächenbedarf und die Orientierung wesentlicher Wohnräume

| Raum | Flächenbedarf (in m2) |

Orientierung | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Osten | Süden | Westen | Norden | innenliegend | ||

| Eingang / Windfang |

4 | O | X | |||

| Treppe |

4 | O | O | X | ||

| Wohnraum |

20-30 | O | X | O | ||

| Essen |

6-8 | X | X | X | ||

| Schlafen |

15-20 | X |

O |

O | ||

| Kinderzimmer | 10-15 | X | O | O | ||

| Küche | 8-10 | O | O | O | O | O |

| Wohnküche | 10-15 | O | O | O | ||

| Offene Küche | 6-8 | O | O | O | O | O |

| Hauswirtschaftsraum | 5-10 | X | O | |||

| Abstellen / Vorräte | 2-5 | O | X | |||

| Bad | 6-10 | O | O | X | O | |

| WC | 2-3 | O | O | O | X | X |

| Arbeitszimmer | 10-15 | O | X | O | ||

O - zweckmäßig / X - optimal